八幡小学校のホームページにようこそ!

電話でのお問い合わせはTEL.026-272-1209

〒387-0023 長野県千曲市大字八幡3111

校長室から

令和元年度へ

| 「校長室から」のページです。校長から学校のこと、子どもたちのこと、先生のことなどを発信していきます。 |

| 3月26日 非違行為防止研修 令和2年度八幡小学校 教職員 非違行為防止研修その2 |

| 3月23日 教育実践のご紹介 公益財団法人 日本教育公務員弘済会 長野支部様による「学校研究助成金事業」の教育実践に応募し、助成金をいただくことができました。この「校長室から」でも紹介した運動会の取組です。 コロナだからできた! みんなが笑顔の運動会 〜私たちの運動会レボリューション〜 |

| 3月9日 八幡っ子支援委員会小委員会 3月1日に、本年度2回目の八幡っ子支援委員会小委員会がありました。地域の代表の皆様にご来校いただき、今年度の学校支援の様子や、学校の教育活動の様子をご紹介しました。今年度の八幡小学校の教育活動についてや、来年度への希望などについて意見交換を行いました。 〇登校の見守りをしています。6月に学校再開したころは、子どもたちが下を向き、だまって歩いていて心配しました。そこで、わたしから積極的に声をかけてみました。すると表情も変わっていきました。これからもちょっとした声掛けを続けていきたいです。子どもに寄り添う地域の心がけが大切です。 〇連学年で学ぶことは、よい取り組みだと思います。続けていってほしいです。 〇運動会の半日開催の様子はどうでしたか? ⇒好評でした。たてわりのつながりを大切にしたこともよかったです。 ⇒見る側にも、余裕がありました。テントがなくて、自由な位置で見られるのもよいですね。 〇今年はコロナで大変でしたが、6年生の頑張りを認める卒業式にしてほしいです。 〇地域の声掛けをどのようにしていくかが課題です。子どもからのあいさつの声があるとよいです。 〇卒業式前に、おそうじボランティアで集まって、体育館をピカピカにしたいです。「子どもたちの笑顔のために手を差し伸べましょう」の言葉が、私の原点です。 〇来年予定されている「八幡の子どもを語る会」はいいですね。一緒に子どものことを語り合えると思います。   |

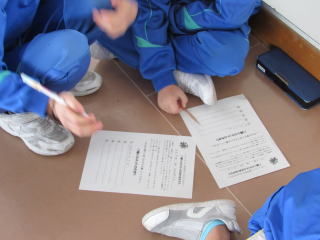

| 3月3日 かっこいい高学年になるために その6 4・5年生集会で行ってきた「かっこいい高学年になるために」の学習も6回目で最後になりました。この日は4年生担任の玉井先生の担当です。 まず、今までにどんな学習をしたかをふりかえり、代表の4年生が発表をしました。 〇悪口を言わないようにしています。 〇授業では、静かにして、話し合いもしています。 〇ネットの時間を減らしました。きまりも作ったので、守っています。 〇5年生と一緒にいい児童会を作っていきたい。   次に自分がどんな場面でどのような行動ができるかを考えました。考えたことは、4・5年生が混じったグループで情報交換しました。 学校をリードし、支えていく立場の高学年。どんな場面でも、どうすることがかっこいいのか考えて、行動していってほしいと願っています。   |

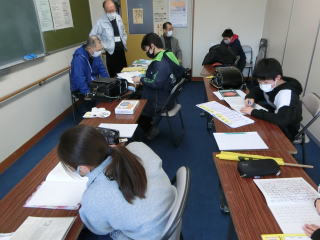

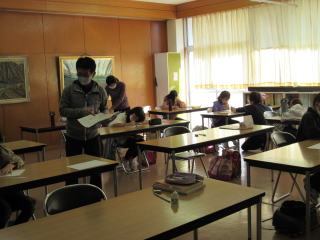

| 3月1日 八幡っ子教室 八幡公民館の事業の1つである「八幡っ子教室」は、毎週水曜日の下校後に八幡公民館で行われています。小学校5・6年、中学校1年が対象で、宿題をして、分からないところを見てもらったり、そのほかの学習をしたりしています。今年はコロナで8月から2月までの期間行われました。 2月24日は今年度の最終日でした。どんな様子か、見に行ってみました。 5年生、6年生に分かれて学習をしていました。集中して取り組んでいました。宿題の他、英語などをやっている子もいます。休憩のおやつもお楽しみのようです。後半は、5年生はトランプ(いつもは、百人一首だそうですが、今日は最後なのでトランプで楽しむそうです)、6年生はいろいろなお話をしていました。 講師の先生、公民館の皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。       |

| 2月24日 かっこいい高学年になるために その5 5回目は、「いっしょに児童会をつくっていこう」です。これから児童会の中心にとなっていくのが、4・5年生。担当は、入間川先生です。 まず、児童会の役割や良いところについて、近くの人と意見交換をしました。先生たちが考える児童会の役割や良いところの紹介もありました。その上で、児童会を通して、何を頑張りたいか、伝えあいました。 最後に、5年生の新しい児童会役員の代表が、引き継いだ感想や願いを発表しました。 ・「引き継ぎのファイルをもらった時は、いよいよ自分たちの番だから、下級生のお手本になれるような行動をしたいと思いました。」 ・「引き継ぎの時、6年生から『5年生ならできる。がんばれ。』と言われた気がして、この学校をよりよくできるように頑張りたいと思います。」 これから4・5年生を中心にどんな児童会活動が進められていくか、楽しみです。     |

| 2月9日 かっこいい高学年になるために その4 4回目は、「ルールを守る子がかっこいい」です。現代では避けて通れないネットについてのルールを考えます。担当は宮原先生です。 子どもたちは、家でパソコン、スマホ、タブレット、ゲーム機などでネットとつながった中で生活しています。最近はネットを通したトラブルもあり、その問題を学校で解決することもあるのです。一般的なネットのルールはありますが、八幡小学校のルールを高学年のみなさんに考えてもらい、それらを原案として決めていこうと思います。 4年生、5年生は意見交流しながらルールを考えました。また、「5か条」を提案したいと思います。     |

| 1月26日 かっこいい高学年になるために その3 3回目は、どんな高学年を目指すかについて、6年生担任の松本先生が担当しました。6年生も協力です。 まず、松本先生から ・あいさつをする、掃除をしっかりやる、廊下を走らないなどは、それぞれが一緒にがんばっていくこと ・自分のクラスのいいところをのばす ・高学年とは、自分中心から相手のことや周りのこと、両方を考えることができること と、お話がありました。それから、6年生がひとりずつ、作文を読みました。   〇ぼくたちのクラスは、4・5年生のころはまだ、ケンカが多く、言葉遣いもよくなく、冷たい言葉がありました。でも、ありがとうなどの温かい言葉で相手の気持ちを考えられるようになってきました。クラスのみんなは心の中がそれぞれ違います。相手の気持ちを考えられる人になっていきたいです。 〇児童集会で5年生に行きました。発表のしかたを家で練習しました。H君は、YAWATAレボリューションもしっかり踊って、説明もわかりやすくやっていて、すごいと思いました。 〇3年生にクイズを出したらにこにこして答えてくれました。これで最後は寂しいと言ってもらってうれしい。 〇3年生が「来た来た」と待っていてくれました。YAWATAレボリューションもノリノリでした。 〇みんなに楽しんでもらいました。感想もたくさん書いてもらいました。 〇5年生に児童会を任せるのは、安心です。 〇1年生にクイズを出したら、たくさん正解しました。1年生の成長がわかりました。 それから、全校のみんなに書いてもらった付箋でつくった文字を披露。その言葉は、「いちねんかんありがとう!!」でした。どんな言葉を作るか6年生で考えたところ、全校のみんなへの感謝の言葉になったそうです。  その後、松本先生が、全校から集まった感想のいくつかを紹介しました。最後に、高学年として目指す姿の確認として、相手のこと、周りのことを考えて行動できる高学年になりましょう、そのことで、自分たちに返ってくることがあるのです、と話してくれました。   4年生、5年生は、先生の話や6年生の作文を熱心に聞いていました。先輩である6年生から直接伝えてもらったこと、大切にしていきましょう。 |

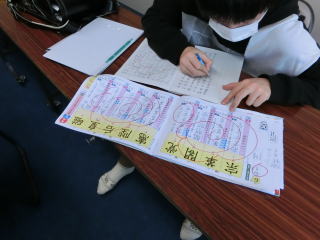

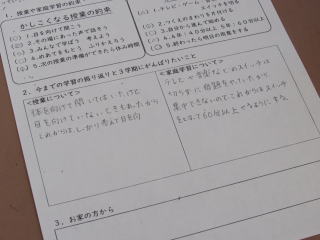

| 1月22日 かっこいいい高学年になるために その2 「かっこいい高学年になるために」の2回目は学習についてです。担当は堀教頭先生。かしこく学ぶ子について考えました。 まず、学校での、「かしこくなる授業の約束」と、「家庭学習の約束」について確認したり、その意味を知らせたりしました。そして、自分が今これらの約束で、どのくらいできているかを◎ 〇 △で評価しました。〇や◎がたくさんついていますが、△のついた項目もあります。3学期自分が頑張りたいことを決めだし、カードに記しました。 学習の様子は、何人もの先生方で見守ります。友だちと情報交換したり、自分を振り返ったりしながら今後の学習について考えることができました。 学校で、一番多い時間は、なんといっても授業です。この授業での充実度が学校全体に影響し、子どもたちの心の安定や、学力向上に結び付くのです。先生方には、授業改善に日々取り組み、ワクワクする授業、分かりやすい授業、考え合う授業などのレベルアップをするように呼びかけています。 また、家庭学習では保護者の方の協力が欠かせません。学習に取り組む環境づくりやがんばりを認める声掛けなど、引き続きよろしくお願いします。       |

| 1月19日 かっこいい高学年になるために その1 4年生は5年生に、5年生は最高学年に進級するまであと3か月弱。学校をリードし、支えて、学校を代表するかっこいいい高学年になってほしいと願って、4・5年生合同の学習を計画しました。 ・いじめや差別をしないやさしい子 ・学習にしっかり取り組める子 ・ルールを守れる子 などの観点から、6人の先生が授業を行います。 まず、1月15日に校長から、いじめや差別をしないやさしい子になっていくための授業を行いました。 今の自分を見つめなおし、自分にできることを考えました。また、家に帰ってこのことについてお家の方と考える宿題も出しました。 4・5年生は、自分なりに一生懸命考えており、気持ちのよい学びの時間となりました。 1月15日の授業のまとめ   |

| 12月16日 今年の大頭祭 午前10時ころ、大きな花火の音が学校でもよく聞こえます。大頭祭の合図です。例年であれば八幡小学校も半日授業になり、学年によっては踊りなどで参加するのですが、今年はありません。お祭り自体も、神事のみということのようです。初日に代表でお祭りに行ってきました。 頭人さんたちと、お付きの方々の行列は、滞りなく斉の森から武水分神社に到着していました。かかる時間も普段の半分くらいを見込んでいるそうです。沿道の方は、いつものように火を焚いてお迎えされていました。 手を清める手水舎は、アルコール消毒に代わっていました。 境内も参拝の方、露店も少なかったです。子どもたち、土日に行ったよ、という子もいました。来年は賑やかにできるといいなあと思います。帰り際に子どもたちに1つずつわたるように「福飴」を購入し、次の日、味わってもらいました。喜んでくれたかな。       |

| 12月2日 新型コロナウイルス感染症に関する特別警報に際して 新型コロナウイルスの感染が全国的に広がっていて、長野圏域では特別警報にあたるレベル4とされています。ご家庭や職場などでも注意をされているかと思います。学校でも感染拡大防止と、差別偏見防止に努めています。12月2日には、全校の子どもたちに向けて、放送で話をしました。 新型コロナウイルス感染拡大防止・差別偏見防止 |

| 11月10日 教職員非違行為防止研修 八幡小学校の職員は、信用失墜行為をしないための研修を継続して行っています。今年度前半の研修について報告します。 令和2年度 八幡小学校教職員 非違行為防止研修(前期) |

| 11月2日 5年生の補充学習 10月19日から23日まで、本校では個別懇談会を行いました。そのため子どもたちは1:30に下校になりました。この半日授業の期間を利用して、5年生の補充学習を計画しました。5年生は学習が難しくなり、内容も多くなる時期です。でも、普段の授業の中では復習をしたり、さらにレベルの高い問題に挑戦したりする時間はなかなかとれません。そこでこの時間を設けたのです。希望した子は22名でした。2つのコースに分かれて、国語と算数のプリントで学びました。    指導は校内の校長・教頭・音楽専科・理科専科・特別支援学級担任2名・学習指導員・学習指導補助員に加え、学校支援ボランティアさんにもご協力いただきました。11名、のべ33名です。    子どもたちは、とても熱心に問題に取り組みました。わからない問題や間違ってしまったものは、先生方が個別にアドバイスをしてくれたり、教えてくれたりしました。 1回1時間20分ですから、5回で5時間40分。プリントは30〜40枚もやって、子どもたちは最後に「楽しかった。」という気持ちになっていました。学ぶこと、分かるようになることは楽しいことなのだと改めて思いました。    子どもたちの感想です。 ・やっていてとても楽しいし、すごく早くできました。先生の教え方はとてもやさしく、わかりやすく、ていねいに笑顔で、まちがっていても、とってもやさしく教えてくださったので、よかったです。 ・はじめより問題を解くのが楽しくなりました。1問1問ずーっと頭を使って解くのをがんばりました。先生たちもすごくわかりやすく教えてくれてうれしかったです。 ・特に算数などは苦手なので、グラフや体積がためになってよかった。ふだんはあまり話さない友だちと答えの教え合いができてよかった。 |

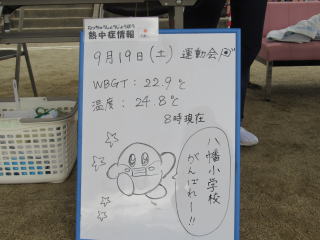

| 9月30日 新しい運動会 9月19日に行われた今年度の運動会は「新しい運動会」でした。そのことについては、学校だよりで以前にもお知らせしました。健やか八幡っ子No,5 実際にやってみてどうだったかについて、お伝えします。 1 半日開催 運動会を半日にすることは実は今年度は行うつもりでした。昨年まではお弁当を食べ、午後の部もありました。しかし今年は半日に。8:45に入場行進を開始し、閉会式が終わったのは11:15でした。後片付けをしても12時過ぎには下校ができました。開会式が6分、閉会式も7分でできました。競技は、11種目ありましたので半日でも内容としては十分だったように感じました。   2 連学年種目 今年の短距離走と表現種目はすべて、連学年で実施しました。普段から体育は連学年で行うことが多いので、運動会もそのようにしたのです。1学年ごとに行っていた短距離走を2学年まとめて、時間短縮を図りました。表現種目は2学年で行うことで学び合いができ、人数が多いことで見栄えもしました。 3 なかよしグループ種目 今年度の重点である「つなげる・つながる八幡っ子」での取り組みとして、なかよしグループ単位での場面を作りました。まず、座席は今までは学年ごとに座っていましたが、グループごとに座りました。高学年が後ろから低学年の様子を見たり、声をかけたり、お話ししたりそんな姿を見ることができました。また、玉入れ、大玉ころがし、タイフーンでは、練習からグループ単位でおこなってきて、その中で交流をすることができました。6年生が低学年を率いたり、声をかけたりする姿をたくさん見ることができました。保護者の方からも、 「なかよしグループでは、グループをまとめている姿を見ることができて最高学年になったんだなあ、と改めて感じました。」 「グループごとの競技で、下級生に優しく接している場面をあちこちで目にした時は、うれしくなりました。」 などのご感想をいただきました。   4 全校ダンス 今までは、校歌ダンスでしたが、今年は、児童会が考えて児童集会で踊っていた「YAWATA レボリューション」をなかよしグループで踊りました。子どもたちが考えたダンスを、子どもたちがリードして、学年を越えた仲間と踊るなんて、まさにレボリューションでした。   5 密を避ける 今年は、密になったり、身体を組んだりする運動は避けなければなりませんでした。今までやっていた大玉おくり、綱引き、組体操などをどうしていくか1学期から検討していました。 競技については、なかよしグループの3つの競技で、間隔を取った内容を考えました。その結果が3つのなかよしグループ競技です。組体操は、1人技とフラッグパフォーマンスという新しい形で行うことになりました。担当の先生は、試行錯誤しながらこの演技を完成させました。1人1人が精いっぱいの演技をする必要は、組体操より高かったと思います。子どもたちの頑張りには本当に感銘させられました。 密を避けたからこそ、新しい競技や表現ができたと思っています。 また、組体操ではけがの危険と隣り合わせの部分がありましたが、安全にできる種目であったことは意義深いと感じます。   保護者の方から 「6年生の組体操が見られないのは残念だなあと思っていましたが、旗の表現!本当に姿勢と音がかっこよかったです。みんなの気持ちが一つになっていると感じ、感動しました。」 6 赤勝て 白勝てをしない 運動会は赤組白組に分かれて、勝ち負けや順位で得点を重ねて、最終的にどちらが勝ったかということでやってきました。勝ち負けがあることで、人間は燃えますし、盛り上がります。しかし今回は思い切ってやめました。短距離走やなかよしグループ種目で順位はありましたが、それを得点に反映することはしませんでした。だからみんな白帽子でしたね。 でも、子どもたちは順位を上げようと頑張るし、勝てばうれしかったと思います。その度合いが過度ではなく、全体的に温かな雰囲気で運動会が進行していきました。勝ち負けにこだわらないことが「みんなが笑顔の運動会」につながっていたように思うのです。 「勝ち負けなしの運動会だったので、1人1人がみんな、がんばったと思います。勝ち負けなしの心を学びました。」これは4年生の感想です。 7 安心・安全のために 運動会の練習の時、とても暑い日が続きました。体育は1、2時間目に行う、水分補給や休憩などにも気をつかってきました。運動会の時期をいつにするかは来年も課題です。 当日も、消毒などをしながら進めました。   また、安心して声を出したり、ホイッスルを吹いたりするためにマスクを特注しました。そろいのポロシャツを着てマスクを付けた先生方は、準備でも大活躍。黒子のようでした。   今年の新しい運動会、みんなで作り上げました。子どもたち、先生方、ご家族の方に本当に感謝です。  |

| 9月17日 1年生の学校たんけん 1年生が学校の先生方について、学習をしています。本当は1学期にやりたかったけど、学校が休みになっていたので今の時期です。3つ質問されました。 「名前を教えてください。」「みやさか くみこです。」 「好きなたべものはなんですか。」「アイスクリームです。あなたも好きかな?」 「好きなどうぶつはなんですか。」「犬です。」 おぼえた文字を使って、がんばってメモしている姿がかわいらしい1年生でした。   |

| 7月30日 朝のあいさつについて 学校が再開して、2か月。もうすぐ1学期が終わります。今までいろいろな工夫をしてきたあいさつですが、この1学期でだいぶよくなってきました。 ・登校してくる人に、手を振って「おはようございます。」 ・次の人にも「おはようございます。」 を、児童会の自主活動のみんなと続けてきました。次の人にあいさつをつなげていくことはまだまだ難しいのですが、手を振ってあいさつは、なかなかいいなと思っています。 はじめは、下を向いていたり、すーっと通り過ぎたりしていたけれど、小さく手をふるようになり、だんだんにっこりするようになり、自分から「校長先生、おはようございます。」とあいさつするように。そんな子が何人もいます。校内で会っても、手をふって呼びかけてくれる子も出てきました。とってもうれしいです。 そんなあいさつの様子を昇降口に写真を貼って、紹介しています。     |

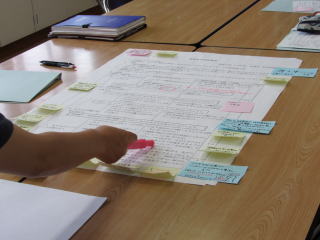

| 7月27日 先生方の研究会 学校の先生方は、授業づくりや指導法について毎年「研究」をしています。今年は「道徳」の研究です。本当なら10月に授業公開があったのですが、今年は中止になりましたので、より日常的な研究になっています。子どもたちも友だちとの対話を通して、自らの考えを見つめなおしたり、深めたり、広めたりしていますが、先生方も同じです。和気あいあいの雰囲気で研究をしている八幡小学校の先生方は素敵だなと思います。   |

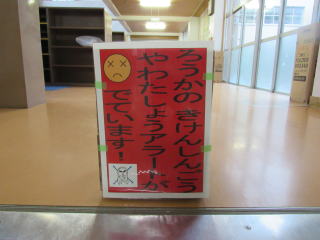

| 7月20日 廊下を走らないで、の呼びかけに 児童会では、7月は廊下を安全な場所にしよう、という目標で、廊下を走っている人を注意したり、数を数えたりし、その結果を放送や「八幡小アラート」で知らせていました。この期間、雨が多く、外に出て遊べない日も多かったです。そのせいか、廊下を走っている人の数はいっこうに減りませんでした。 廊下を走らないということは、どの学校でも課題です。走るとあぶないということを根気よく伝えていくしかありません。今回、問題になったのは、注意をしたり、呼びかけをしている代表委員に口ごたえをする子が何人もいたこと、呼びかけを聞かず、走っている子もいたことです。   呼びかけをした代表委員が悲しい思いをしていました。 ・ものすごく走る人 ・「歩いてます」と言いながら走る人 ・悪い言葉を返す人 ・無視する人 ・委員の見ているところだけ歩いて、走っていく人 ・アラートの椅子に乗ったり、飛び越えたりする人 残念ながら、このような子どもたちがいるとのことでした。このことは、職員に知らされ、連学年で廊下歩行について考える時間をとりました。 たぶん、遊び半分でしているのだと思います。しかし、遊んでいるから、ふざけているから、本気じゃないからといって、なんでも言っていいわけではありません。これは廊下歩行についてだけでなく、他の場面でも同様です。 目上の人を敬うこと、大人に丁寧な言葉で話すこと、言われたことに、素直に耳を傾けることなどは、昔からずっと大切にしてきたことであり、これからも大事にしていかなければなりません。子どもたちと、おうちの方とも考えていきたいと思います。 |

| 7月17日 安全な集団登校・朝のあいさつ・だまっておそうじ 7月1日に集団登校のあいさつ、歩き方、横断の仕方について全校で指導しました。また、朝のあいさつは登校日に毎日、昇降口でやっています。連学年清掃も始まっています。これらのことについて、子どもたちのすてきな姿がたくさんあり、それを伝えて、子どもたちに「ありがとう。うれしいよ。」と、アイメッセージで伝えたいと思いました。15日の朝の時間にzoomを使って、リモートで教室に届けました。初リモートでしたが、よくお話を聞いていたようです。   zoomの画面では、各教室の様子も見ることができ、画面越しに手を振りました。たくさんの写真を紹介しましたが、その一部です。 集団登校では、班長・副班長が役割を果たしている様子や、手を挙げて渡っている様子、車を見て、安全確認している姿などを紹介しました。     あいさつです。手を振って、あいさつをし、あいさつをつなぐという朝のあいさつをしています。以前より昇降口に「おはようございます。」の声が響くようになりました。     そうじの様子です。連学年清掃になって、だまって掃除する子が増えています。具体的な姿を清掃担当の先生が紹介しました。     |

| 6月25日 いじめについての授業 6月11日に5・6年生、、16日に3・4年生、19日に1・2年生という連学年で、いじめや差別についての授業をしました。連学年での道徳の授業は初めての試みです。今年は学年を越えたつながりで子どもたちを育てることを積極的に行っていきます。初めて連学年で話し合う場面がありましたが、上の学年の子がリードして、対話することができていました。 授業の様子は、「学校のできごと」に掲載されています。八幡小学校でいじめや差別をなくしていく取り組みのひとつです。授業で話した内容については、以下をクリックしてください。 いじめや差別をしないやさしい子 |

| 4月16日 臨時休業延長 臨時休業延長に際し、保護者の皆様へのお願い 臨時休業延長 児童のみなさんへ |

| 4月7日 感染を防ぐために 4月7日の朝の時間を使って、学校生活で新型コロナウイルス感染拡大防止のためにどうしていったらいいかを指導しました。校長が放送室から話をし、各教室では資料をプロジェクターで映し、それを子どもたちが見るというやり方でした。 新型コロナウイルスはどういうものなのか、感染を防ぐためにはどんなことをしたらいいのか、一般的なことを伝えた後、学校生活について具体的に話しました。 健康チェックカードのこと、教室で注意すること、休み時間に注意すること、給食の時に注意すること、家に帰った後やることなどです。特に、新型コロナウイルスに関係して、差別をしたり、ふざけたり、友だちを傷つける言動をしたりすることについては、重ねて伝えたつもりです。 子どもたちは真剣に話を聞いてくれました。   |